Projets de thèses et de post-doctorat

Maelis Brito, Ph D student

Papna Ma, Ph D student

Feras Oyoun, Ph D student

Pauline Chavrier, Ph D student

Ghadir Kalot, Ph D

Sarah Diakhaby, Ph D student

Corentin Joulain, PhD student

Veronica Ianno’, Ph D student

Maelis BRITO : Développement de nanoparticules pour une application topique ophtalmique dans le traitement de maladies rétiniennes

Equipe : Vecteur

Directeur de thèse : Vincent Boudy

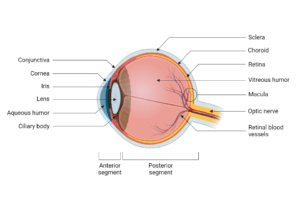

Les pathologies rétiniennes sont des maladies affectant le segment postérieur de l’œil, zone difficile d’accès pour le traitement. Les injections intravitréennes sont privilégiées, car ciblant directement la zone d’intérêt. Cependant, ce mode d’administration très invasif entraine de rares mais graves effets indésirables et est un lourd fardeau pour les patients, qui arrêtent précocement leur traitement. Il est alors essentiel de s’intéresser à d’autres voies d’administration oculaires moins invasives. Ce projet se focalise sur le développement de nanostructured lipid carriers, nanocapsules et nanoémulsions pour application oculaire topique (collyres). Les matières premières sélectionnées permettent, en augmentant le temps de résidence à la cornée, en solubilisant davantage les principes actifs et en promouvant l’absorption cornéenne, d’optimiser la biodisponibilité oculaire et d’atteindre la rétine.

Mots clés : nanoparticules, amélioration biodisponibilité, application oculaire, rétine.

Mitta PIERRE – Développement de nanoformulations d’agents antioxydants pour le traitement préventif de la DMLA

Equipe : Biothérapie

Directrice de thèse : Pr Christine CHARRUEAU

Bourse : Ecole Doctorale MTCI, Université Paris Cité

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une pathologie rétinienne cécitante actuellement incurable. Seules des mesures préventives peuvent permettre de limiter la survenue de lésions irréversibles et de réduire l’incidence des formes tardives et sévères de cette pathologie.

La vaste étude prospective multicentrique AREDS (Age-Related Eye Disease Study), étudiant l’histoire naturelle de la DMLA, a apporté la preuve de l’efficacité d’une supplémentation par voie orale en micronutriments antioxydants dans la prévention des formes tardives de la DMLA. La cible thérapeutique étant rétinienne, une voie d’administration locale au niveau oculaire pourrait permettre de diminuer les doses de principes actifs nécessaires et limiter les effets indésirables systémiques. S’agissant d’une thérapie préventive, l’usage d’une voie non invasive est préférable. Ainsi, bien qu’elle constitue un défi thérapeutique en raison des barrières physiologiques oculaires, la voie ophtalmique topique représente une alternative intéressante.

La vaste étude prospective multicentrique AREDS (Age-Related Eye Disease Study), étudiant l’histoire naturelle de la DMLA, a apporté la preuve de l’efficacité d’une supplémentation par voie orale en micronutriments antioxydants dans la prévention des formes tardives de la DMLA. La cible thérapeutique étant rétinienne, une voie d’administration locale au niveau oculaire pourrait permettre de diminuer les doses de principes actifs nécessaires et limiter les effets indésirables systémiques. S’agissant d’une thérapie préventive, l’usage d’une voie non invasive est préférable. Ainsi, bien qu’elle constitue un défi thérapeutique en raison des barrières physiologiques oculaires, la voie ophtalmique topique représente une alternative intéressante.

L’objectif de notre projet est donc de développer des nanoformulations de molécules à activité antioxydante, favorisant leur délivrance au segment postérieur de l’œil par une voie topique non invasive et non traumatique pour le traitement préventif de la DMLA.

Marion HECKMANN – Identification de nouvelles cibles pour le développement de médicaments anti-fibrotiques en vue du traitement des maladies chroniques du foie

Equipe : Biothérapie

Directrice de thèse : Virginie ESCRIOU, Co-encadrante : Céline HOFFMANN

Bourse : Ecole doctorale MTCI, Université Paris Cité (Financement 2021-2024)

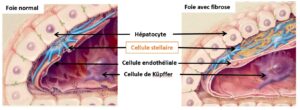

Figure : Les différents types cellulaires hépatiques et leur organisation dans un foie sain et dans un foie fibrotique (d’après Friedman. J. of Hepatol., 2003)

La fibrose hépatique est une conséquence des pathologies chroniques du foie telles que les maladies métaboliques du foie, les hépatites virales et l’alcoolisme, qui peut évoluer en cirrhose voire en hépatocarcinome. Lors de la fibrose, le parenchyme hépatique subit un remodelage caractérisé par une accumulation excessive de matrice extracellulaire (MEC) principalement composée de fibres de collagène. A ce jour, il n’existe aucun médicament anti-fibrotique sur le marché. Parmi les cellules du foie, les cellules stellaires hépatiques jouent un rôle important dans l’établissement de la fibrose. L’équipe Biothérapie a mis en évidence l’existence d’une sous-population de cellules stellaires hépatiques qualifiées d’« hypertrophiées » en raison de leur stockage excessif de rétinoïdes et a démontré un lien entre la présence de ces cellules hypertrophiées et la fibrose (lire l’article).

Ce projet de thèse se focalise sur les cellules stellaires hépatiques hypertrophiées. Les objectifs sont tout d’abord de mettre au point la purification de ces cellules, afin de les caractériser en comparant notamment les ARN exprimés par ces cellules par rapport aux cellules stellaires hépatiques présentes dans un foie sain. Les transcrits différemment exprimés par les cellules stellaires hépatiques hypertrophiées pourront représenter des cibles potentielles pour le développement d’agents anti-fibrotiques.

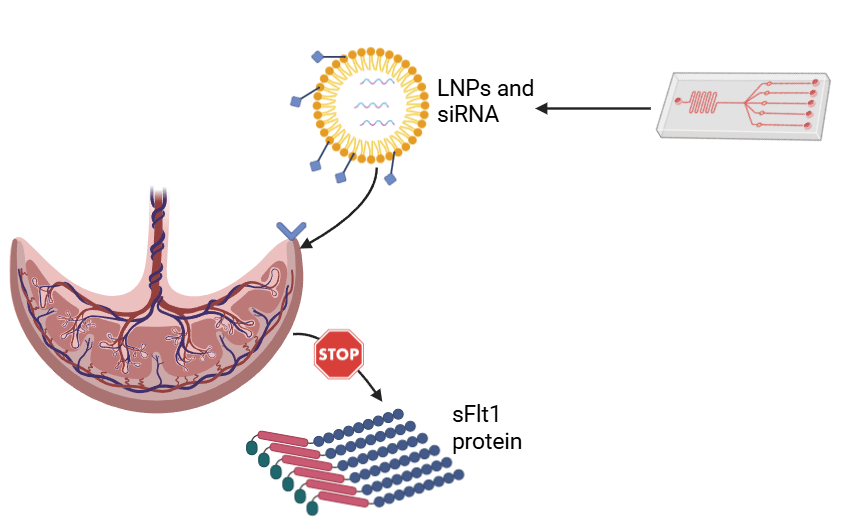

Pauline CHAVRIER : Liposomes pour traiter des maladies de la femme enceinte

Equipe : Vecteur

Directrice de thèse : Karine Andrieux

Bourse : Inserm–Pfizer Innovation France

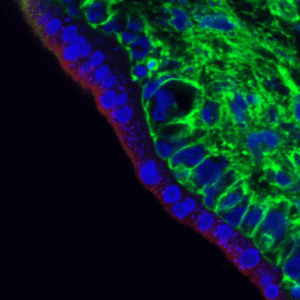

La pré-éclampsie est une maladie de la femme enceinte due à un dysfonctionnement placentaire qui est caractérisée par de la protéinurie et de l’hypertension artérielle. Cette maladie peut entraîner de graves complications pour la mère comme le HELLP syndrome, ou une hémorragie cérébrale. Le seul traitement actuellement disponible est la délivrance du placenta, pouvant mener à une grande ou très grande prématurité pour le bébé. Ce projet de thèse vise à développer un traitement à base de liposomes afin de permettre l’accouchement hors période de grande prématurité. Des liposomes sont des nanoparticules constituées de bicouches lipidiques. Dans ce projet, ils sont complexés à du matériel génétique capable de bloquer l’expression de la protéine sFlt-1 qui est impliquée dans les complications de la prééclampsie. Pour assurer une délivrance optimale au placenta et réduire les risques de toxicité pour les organes maternels, ces liposomes sont également fonctionnalisés avec un ligand pouvant reconnaître spécifiquement un récepteur du placenta.

La pré-éclampsie est une maladie de la femme enceinte due à un dysfonctionnement placentaire qui est caractérisée par de la protéinurie et de l’hypertension artérielle. Cette maladie peut entraîner de graves complications pour la mère comme le HELLP syndrome, ou une hémorragie cérébrale. Le seul traitement actuellement disponible est la délivrance du placenta, pouvant mener à une grande ou très grande prématurité pour le bébé. Ce projet de thèse vise à développer un traitement à base de liposomes afin de permettre l’accouchement hors période de grande prématurité. Des liposomes sont des nanoparticules constituées de bicouches lipidiques. Dans ce projet, ils sont complexés à du matériel génétique capable de bloquer l’expression de la protéine sFlt-1 qui est impliquée dans les complications de la prééclampsie. Pour assurer une délivrance optimale au placenta et réduire les risques de toxicité pour les organes maternels, ces liposomes sont également fonctionnalisés avec un ligand pouvant reconnaître spécifiquement un récepteur du placenta.

Image de microscopie montrant l’interaction entre des liposomes fluorescents (en rouge) avec le placenta humain (en bleu le noyau, en vert l’actine)

Sarah DIAKHABY : Identification et caractérisation de nouveaux inhibiteurs du point de contrôle de l’immunité gène d’activation lymphocytaire 3 (LAG-3).

Equipe : Vecteur

Directrice de thèse : Nathalie Mignet , Co-encadrante : Johanne Seguin

Bourse : l’école doctorale MTCI

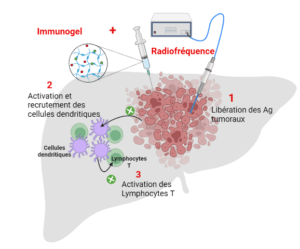

Financement du projet: Ligue contre le cancer

Les points de contrôle de l’immunité sont des molécules importantes dans le contrôle de la croissance tumorale. Actuellement en clinique, des anticorps dirigés contre ces molécules de surface sont utilisés pour traiter les patients en association avec des stratégies thérapeutiques traditionnelles. Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’identifier des peptides inhibiteurs pour remplacer ces anticorps qui présentent de nombreux inconvénients. En effet, ils sont difficiles à produire, sont couteux et sont éliminés rapidement dans la circulation sanguine. Pour choisir ces peptides nous utiliserons une technique originale appelée le Pepscan. Les peptides identifiés seront ensuite testés sur des modèles cellulaires. Enfin, une preuve de concept de l’efficacité de ces peptides sera réalisée chez l’animal dans le contexte d’un modèle de macrométastase du foie issu de cancer colorectal.

Les points de contrôle de l’immunité sont des molécules importantes dans le contrôle de la croissance tumorale. Actuellement en clinique, des anticorps dirigés contre ces molécules de surface sont utilisés pour traiter les patients en association avec des stratégies thérapeutiques traditionnelles. Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’identifier des peptides inhibiteurs pour remplacer ces anticorps qui présentent de nombreux inconvénients. En effet, ils sont difficiles à produire, sont couteux et sont éliminés rapidement dans la circulation sanguine. Pour choisir ces peptides nous utiliserons une technique originale appelée le Pepscan. Les peptides identifiés seront ensuite testés sur des modèles cellulaires. Enfin, une preuve de concept de l’efficacité de ces peptides sera réalisée chez l’animal dans le contexte d’un modèle de macrométastase du foie issu de cancer colorectal.

Mots clés : Cancer, point de contrôle de l’immunité, inhibiteurs, thérapie, diagnostic, imagerie.

Monica SWETHA BOSCO : Fingerprint approach using macrocyclic “chemical nose” sensors – Application in prediction of outcomes in PreeclampsiaI

Equipe : Vecteur

Directrice de thèse : Nathalie Eilstein

Bourse : ANR – PEfingerprint

Financement du projet : Ligue contre le cancer

Sensors play an integral role in everyday life, especially in the field of healthcare for the purpose of disease diagnosis and drug discovery. ‘Chemical nose’ is one such array-based sensing strategy that utilizes synthetic molecules to mimic the functioning of the human olfactory system. The chemical nose array of cross-reactive chemical receptors interacts non-specifically with each analyte to provide a unique fingerprint of outputs. Pattern recognition facilitated by statistical analysis and machine learning algorithms ultimately result in analyte classification and identification.

This doctoral project focuses on developing such a fluorescence-based sensor array using macrocyclic host-guest interactions. Further, as biomolecular composition of body fluids provide a reflection of disease severity and progression and array based sensing is highly efficient in detecting small changes in complex mixtures, the developed sensors are being leveraged in this project to enable serum-based diagnosis of the diseased state of Preeclampsia so as to enable application in patient outcome predictions.

Tessa REINERT : Développement d’une méthode analytique pour la multi-caractérisation de l’infliximab dans le cadre du traitement de la maladie de Crohn

Equipe : Vecteur

Directeurs de thèse :Yannis Francois, Rabah Gahoual et Pascal Houzé

Bourse : ANR

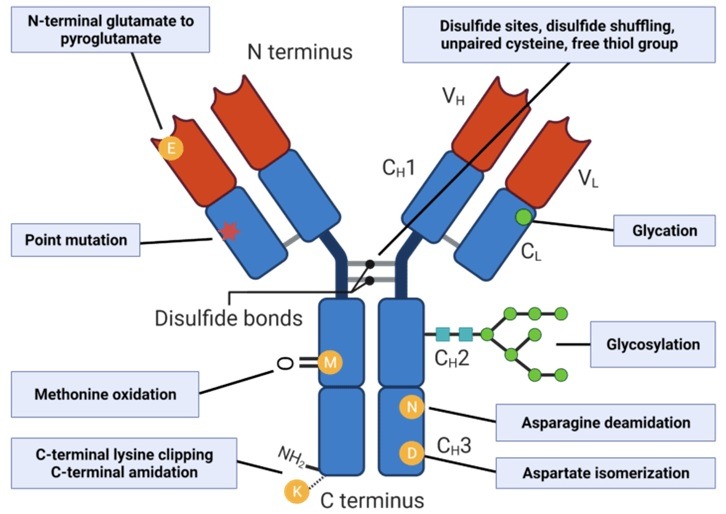

La maladie de Crohn affecte de nombreuse personnes et résulte d’une inflammation chronique du tube digestif. Des traitements par anticorps monoclonaux, tel que l’infliximab, permettent de réguler cette inflammation, en inhibant la cytokine responsable. Néanmoins, les patients traités montrent des réponses cliniques différentes, soulignant la diversité de l’activité biologique de ces anticorps sans fournir d’interprétation formelle concernant leur causalité. Afin de mieux comprendre les réponses cliniques des patients et adapter leur traitement, il est important de réaliser un suivi des patients après administration de l’anticorps portant sur plusieurs critères, tel que sa pharmacocinétique, ses modifications structurales ou encore son immunogénicité. Ce projet de thèse porte sur développement de nouvelles méthodes analyses par électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse pour la multi-caractérisation de l’infliximab après administration chez un patient. La méthode analytique permet la quantification de cette biothérapie de manière spécifique, l’identification des modifications structurales induite dans le sang du patient, et la quantification de réactions immunogènes produites face à ce traitement. Cette stratégie pourrait aider les médecins à adapter plus rapidement le traitement clinique de leurs patients “

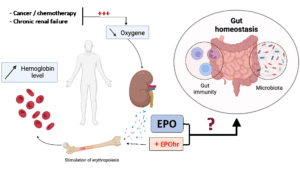

Corentin JOULAIN : Évaluation et caractérisation des perturbations de l’homéostasie digestive induites par l’érythropoïétine

Equipe : Immunologie

Directeurs de thèse :Salima Hacein-Bey-Abina et Guillaume Sarrabayrouse

Bourse : Ecole Doctorale HOB

L’érythropoïétine (EPO) est une hormone produite naturellement par l’organisme afin d’induire la production par la moelle osseuse de globules rouges. Dans des contextes pathologiques comme les cancers ou l’insuffisance rénale chronique, des patients peuvent développer une anémie. Pour corriger ce déficit en globule rouges, un traitement par de l’EPO humaine recombinante (EPOhr) peut leur être administré. L’expression du récepteur à l’EPO n’étant pas limitée au tissu érythroïde, cette hormone possède des propriétés pléiotropes, à l’origine d’effets secondaires décrits chez certains patients. La compréhension des mécanismes conduisant à l’apparition des effets pléiotropes de cette hormone dans des conditions physiologiques ou pathologiques représente l’un des axes de recherche de l’équipe Immunologie.L’équipe du Pr Hacein Bey a, entre autres, émis l’hypothèse d’un effet du traitement par l’EPOhr sur l’homéostasie digestive. En effet, il n’existe que peu de données décrivant l’impact de cette hormone sur le tube digestif et nous savons aujourd’hui que cet organe, abritant le microbiote intestinal, contribue de façon majeure à la santé des individus. Une étude pilote menée dans le laboratoire sur un modèle murin a mis en évidence que le traitement par l’EPO impactait la fréquence de populations immunitaires intestinales ainsi que la stabilité du microbiote fécal.Ces résultats ont ouvert la voie à mon projet de doctorat qui a pour objectif de décrire et de caractériser l’impact de l’EPO sur l’immunité digestive, le microbiote intestinal et d’identifier les relations entre ces deux compartiments.

L’érythropoïétine (EPO) est une hormone produite naturellement par l’organisme afin d’induire la production par la moelle osseuse de globules rouges. Dans des contextes pathologiques comme les cancers ou l’insuffisance rénale chronique, des patients peuvent développer une anémie. Pour corriger ce déficit en globule rouges, un traitement par de l’EPO humaine recombinante (EPOhr) peut leur être administré. L’expression du récepteur à l’EPO n’étant pas limitée au tissu érythroïde, cette hormone possède des propriétés pléiotropes, à l’origine d’effets secondaires décrits chez certains patients. La compréhension des mécanismes conduisant à l’apparition des effets pléiotropes de cette hormone dans des conditions physiologiques ou pathologiques représente l’un des axes de recherche de l’équipe Immunologie.L’équipe du Pr Hacein Bey a, entre autres, émis l’hypothèse d’un effet du traitement par l’EPOhr sur l’homéostasie digestive. En effet, il n’existe que peu de données décrivant l’impact de cette hormone sur le tube digestif et nous savons aujourd’hui que cet organe, abritant le microbiote intestinal, contribue de façon majeure à la santé des individus. Une étude pilote menée dans le laboratoire sur un modèle murin a mis en évidence que le traitement par l’EPO impactait la fréquence de populations immunitaires intestinales ainsi que la stabilité du microbiote fécal.Ces résultats ont ouvert la voie à mon projet de doctorat qui a pour objectif de décrire et de caractériser l’impact de l’EPO sur l’immunité digestive, le microbiote intestinal et d’identifier les relations entre ces deux compartiments.

Mots-clés : Érythropoïétine, microbiote, immunologie, homéostasie intestinale

Les derniers projets de thèses (2023-2024-2025)

Maryame BERKANI : Développement d’une approche LC-MS/MS pour l’analyse structurale et fonctionnelle des anticorps thérapeutiques

Équipe : Vecteur

Directeur de thèse : Rabah GAHOUAL

Financement : Bourse école doctorale MTCI

Les anticorps monoclonaux (mAbs) sont devenus des agents biothérapeutiques majeurs, notamment dans le domaine de l’oncologie et des maladies auto-immunes. Malgré leur efficacité et leur spécificité, une variabilité de réponse est observée chez les patients, liée à des différences de clairance ou au développement d’anticorps anti-médicament. De plus, les mAbs peuvent subir des modifications post-traductionnelles (PTMs), susceptibles d’altérer leurs propriétés biologiques, en particulier leur affinité pour l’antigène ou les récepteurs impliqués dans leurs fonctions effectrices.

Les anticorps monoclonaux (mAbs) sont devenus des agents biothérapeutiques majeurs, notamment dans le domaine de l’oncologie et des maladies auto-immunes. Malgré leur efficacité et leur spécificité, une variabilité de réponse est observée chez les patients, liée à des différences de clairance ou au développement d’anticorps anti-médicament. De plus, les mAbs peuvent subir des modifications post-traductionnelles (PTMs), susceptibles d’altérer leurs propriétés biologiques, en particulier leur affinité pour l’antigène ou les récepteurs impliqués dans leurs fonctions effectrices.

Ce projet vise à développer différentes stratégies analytiques innovantes basées sur la spectrométrie de masse (LC-MS/MS), couplée à des expériences d’affinité compétitive réalisées directement dans les matrices biologiques. Cette approche permettra de mesurer précisément l’impact des PTMs sur l’affinité des mAbs vis-à-vis de leurs cibles, tout en caractérisant finement leurs structures.

Mots clés : anticorps monoclonaux, spectrométrie de masse, LC-MS/MS, modifications post-traductionnelles, affinité, interactions protéine-protéine

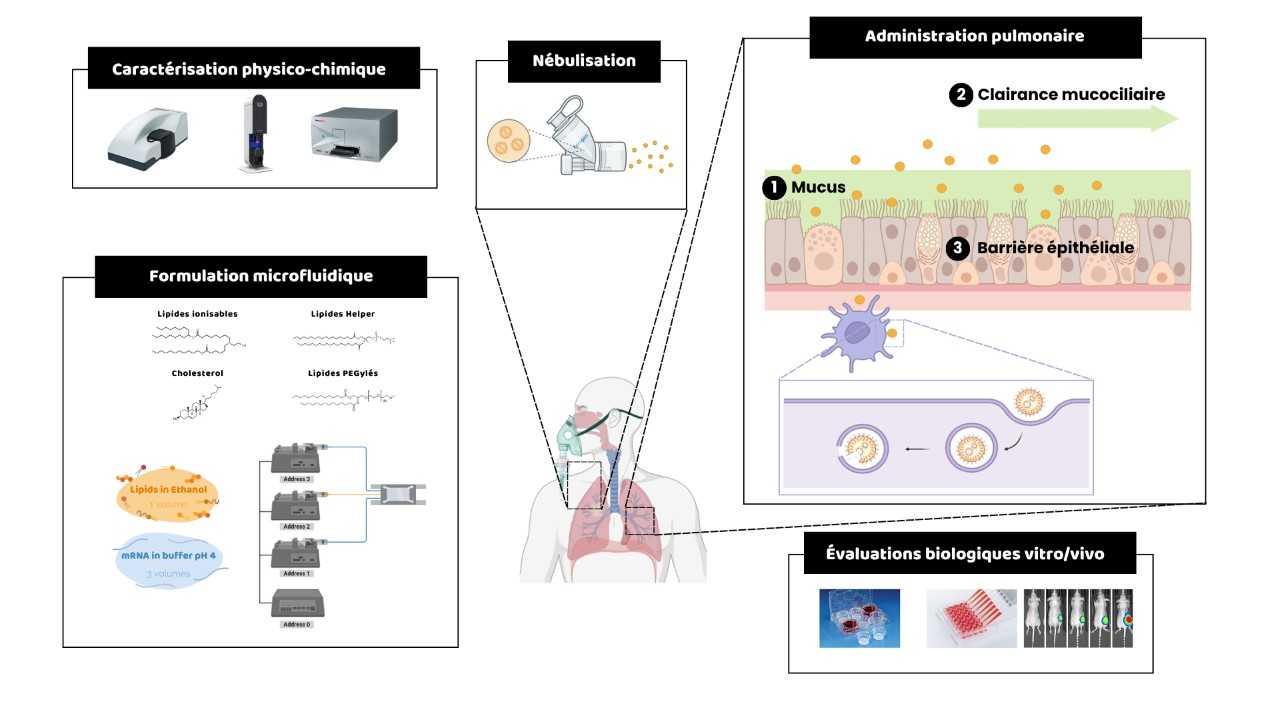

Joanna DUFFRENE : Production microfluidique et évaluations biologiques des nanoparticules lipidiques pour la délivrance d’ARNm par voie mucosale

Equipe : Vecteur

Directrice de thèse : Nathalie MIGNET

Co-encadrant : Khair ALHARETH

Bourse : ANR (PEPR Biothérapie/Bioproduction)

Le succès des vaccins à ARN messager (ARNm) contre le SARS-CoV-2 a confirmé le potentiel thérapeutique de l’ARNm ainsi que l’efficacité des formulations à base de nanoparticules lipidiques (LNPs). Toutefois, ces vaccins présentent certaines limites, notamment la brièveté de la réponse immunitaire qu’ils induisent, nécessitant des rappels fréquents, ainsi que leur incapacité à prévenir les infections chez les personnes vaccinées. Inscrit dans le cadre du projet RNAvac, ce travail de thèse vise à développer une nouvelle génération de vaccins à ARNm conçus pour une administration mucosale par voie pulmonaire. À cette fin, de nouvelles LNPs optimisées pour cette voie d’administration seront produites par microfluidique, puis soumises à une caractérisation physico-chimique approfondie et à une évaluation biologique.

Le succès des vaccins à ARN messager (ARNm) contre le SARS-CoV-2 a confirmé le potentiel thérapeutique de l’ARNm ainsi que l’efficacité des formulations à base de nanoparticules lipidiques (LNPs). Toutefois, ces vaccins présentent certaines limites, notamment la brièveté de la réponse immunitaire qu’ils induisent, nécessitant des rappels fréquents, ainsi que leur incapacité à prévenir les infections chez les personnes vaccinées. Inscrit dans le cadre du projet RNAvac, ce travail de thèse vise à développer une nouvelle génération de vaccins à ARNm conçus pour une administration mucosale par voie pulmonaire. À cette fin, de nouvelles LNPs optimisées pour cette voie d’administration seront produites par microfluidique, puis soumises à une caractérisation physico-chimique approfondie et à une évaluation biologique.

Mots clés : Vaccins ARNm, Nanoparticules lipidiques, Microfluidique

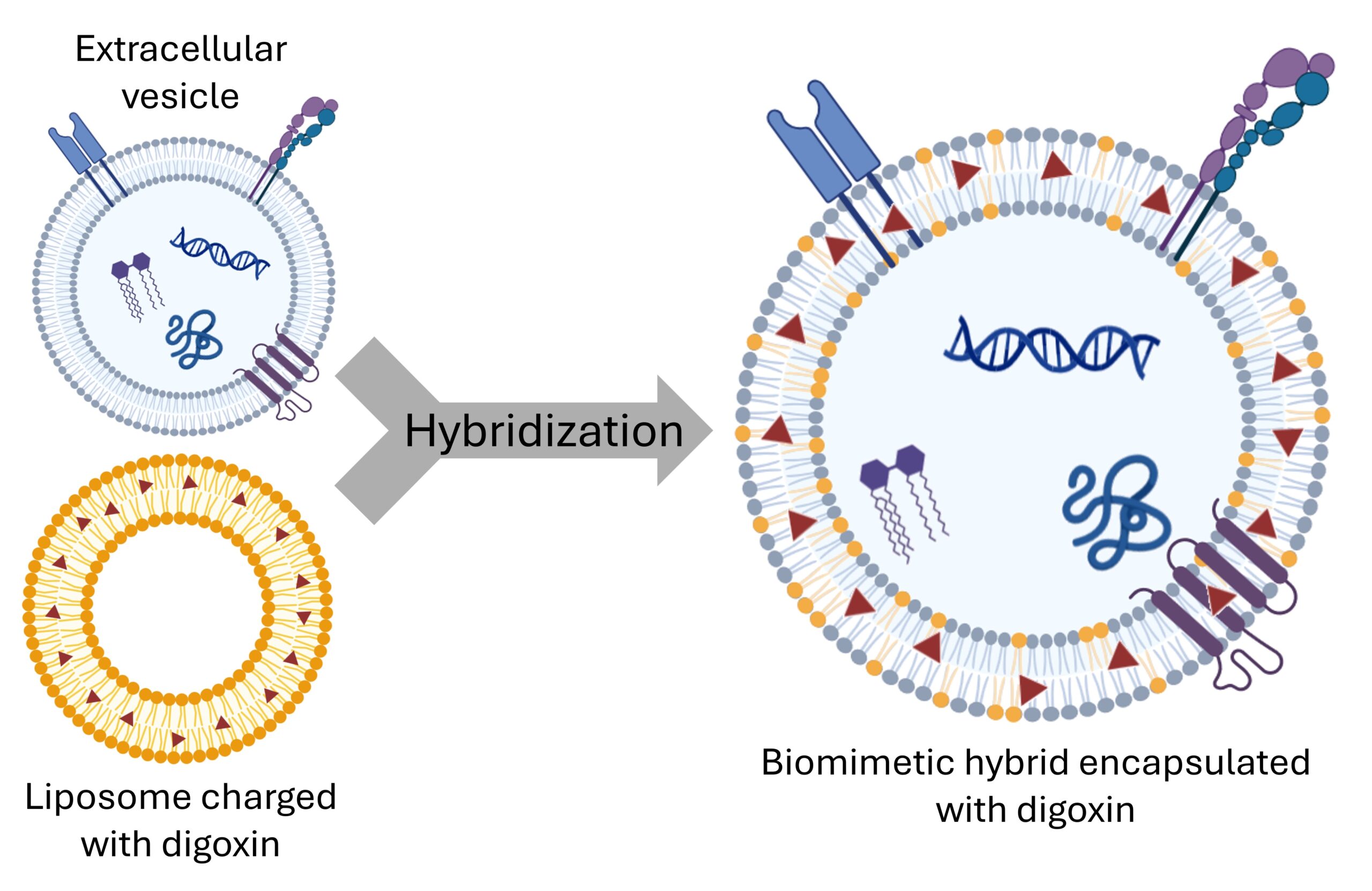

Oriane LE GOAS : Développement d’un nanovecteur thérapeutique innovant ciblant le placenta pour traiter l’arythmie fœtale

Equipe : Vecteur

Directrices de thèse : Karine Andrieux (UTCBS) et Florence Gazeau (NABI)

Bourse : StratEx, Université Paris Cité

L’arythmie fœtale, une anomalie du rythme cardiaque du fœtus, survient dans 1 à 2% des grossesses. Non traitée, elle peut entrainer divers effets sur le fœtus : insuffisance cardiaque, retard de croissance intra-utérin, troubles neurologiques voire décès.

Actuellement, deux approches peuvent être envisagées pour administrer un traitement au fœtus : par voie transplacentaire en administrant de fortes doses à la mère afin qu’une faction traverse le placenta, ou par administration directe dans l’utérus via le cordon ombilical, un muscle ou la cavité abdominale. Ces deux méthodes présentent des risques importants pour la mère et le fœtus, soulignant ainsi la nécessité de développer de nouvelles approches thérapeutiques moins invasives et moins risquées.

Les nanovecteurs apparaissent comme des outils thérapeutiques prometteurs pour cibler le placenta et délivrer des molécules thérapeutiques tout en contrôlant la distribution dans l’organisme de la mère. Ce projet de thèse s’intéresse à deux types de nanovecteurs. D’une part, les liposomes qui sont des nanoparticules lipidiques synthétiques offrant une haute efficacité d’encapsulation. D’autre part, les vésicules extracellulaires (EVs) qui sont des nanoparticules naturellement produites par les cellules, ayant des propriétés intrinsèques de ciblage et de franchissement des barrières physiologiques.

Les nanovecteurs apparaissent comme des outils thérapeutiques prometteurs pour cibler le placenta et délivrer des molécules thérapeutiques tout en contrôlant la distribution dans l’organisme de la mère. Ce projet de thèse s’intéresse à deux types de nanovecteurs. D’une part, les liposomes qui sont des nanoparticules lipidiques synthétiques offrant une haute efficacité d’encapsulation. D’autre part, les vésicules extracellulaires (EVs) qui sont des nanoparticules naturellement produites par les cellules, ayant des propriétés intrinsèques de ciblage et de franchissement des barrières physiologiques.

Des hybrides biomimétiques peuvent être obtenus par fusion de liposomes et d’EVs, afin de combiner les avantages de chaque vecteur. L’objectif de ce projet est ainsi de développer des hybrides qui pourraient être efficacement chargés avec de la digoxine, un médicament couramment utilisé dans le traitement de l’arythmie fœtale, tout en assurant un ciblage du placenta

Benjamin LE ROLLAND : Nanoparticules lipidiques pour la délivrance ciblée d’acides nucléiques pour traiter des maladies associées à la grossesse

Equipe : Vecteur

Directrices de thèse : Karine Andrieux

Bourse : Ecole doctorale MTCI

Les nanovecteurs ont un potentiel pour l‘administration ciblée d’acides nucléiques chez la femme enceinte pour traiter les maladies du placenta comme la prééclamspie. L’objectif de cette thèse est de développer des nanoparticules lipidiques complexant des acides nucléiques spécifiques et décorés de ligands pour cibler spécifiquement le placenta en combinant des évaluations in vitro, ex vivo et in vivo dans le but de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques des maladies associées au placenta comme la préclampsie.

Les nanovecteurs ont un potentiel pour l‘administration ciblée d’acides nucléiques chez la femme enceinte pour traiter les maladies du placenta comme la prééclamspie. L’objectif de cette thèse est de développer des nanoparticules lipidiques complexant des acides nucléiques spécifiques et décorés de ligands pour cibler spécifiquement le placenta en combinant des évaluations in vitro, ex vivo et in vivo dans le but de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques des maladies associées au placenta comme la préclampsie.

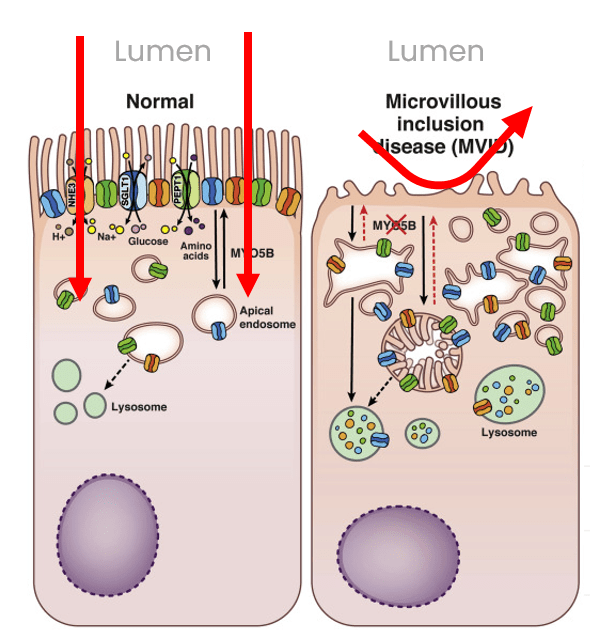

Ganesh MAMODALY – Essai d’une thérapie ARNm par voie orale in vitro et in vivo pour traiter une maladie rare digestive : la Maladie des Inclusions Microvillositaires (MVID)

Equipe : Biothérapie

Directeur de thèse : Pascal Bigey

Financement : Fondation MSD Avenir, Association Cure MVID, Association LHF Espoir

La MVID est une maladie génétique rare qui affecte gravement l’intestin grêle, entraînant une diarrhée sévère et chronique dès les premiers jours de vie. Cette pathologie est causée par des mutations génétiques perturbant le fonctionnement normal des cellules intestinales, ce qui empêche une absorption adéquate des nutriments. Les patients atteints de MVID dépendent souvent d’une nutrition parentérale totale (NPT) pour survivre, ce qui expose à des complications graves telles que des infections récurrentes, des atteintes hépatiques et une qualité de vie considérablement altérée. L’absence de traitement curatif à ce jour souligne l’urgence d’explorer de nouvelles approches thérapeutiques pour améliorer le pronostic et la vie des patients.

La MVID est une maladie génétique rare qui affecte gravement l’intestin grêle, entraînant une diarrhée sévère et chronique dès les premiers jours de vie. Cette pathologie est causée par des mutations génétiques perturbant le fonctionnement normal des cellules intestinales, ce qui empêche une absorption adéquate des nutriments. Les patients atteints de MVID dépendent souvent d’une nutrition parentérale totale (NPT) pour survivre, ce qui expose à des complications graves telles que des infections récurrentes, des atteintes hépatiques et une qualité de vie considérablement altérée. L’absence de traitement curatif à ce jour souligne l’urgence d’explorer de nouvelles approches thérapeutiques pour améliorer le pronostic et la vie des patients.

L’objectif de ce projet vise à développer une thérapie ARNm innovante, administrée par voie orale, afin d’atteindre les cellules intestinales et corriger les anomalies sous-jacentes de la maladie.

Le projet présente des défis majeurs, notamment la formulation d’un vecteur idéal capable de protéger l’ARNm des conditions hostiles du tube digestif tout en permettant une libération efficace dans l’intestin. De plus, les mutations génétiques responsables de la MVID perturbent le trafic intracellulaire dans l’épithélium intestinal, rendant la transfection encore plus complexe.

Les études in vitro et in vivo permettront d’évaluer la capacité de ces vecteurs à surmonter ces obstacles, avec pour ambition de poser les bases d’un futur développement clinique et d’offrir une nouvelle voie thérapeutique aux patients atteints de cette maladie rare.

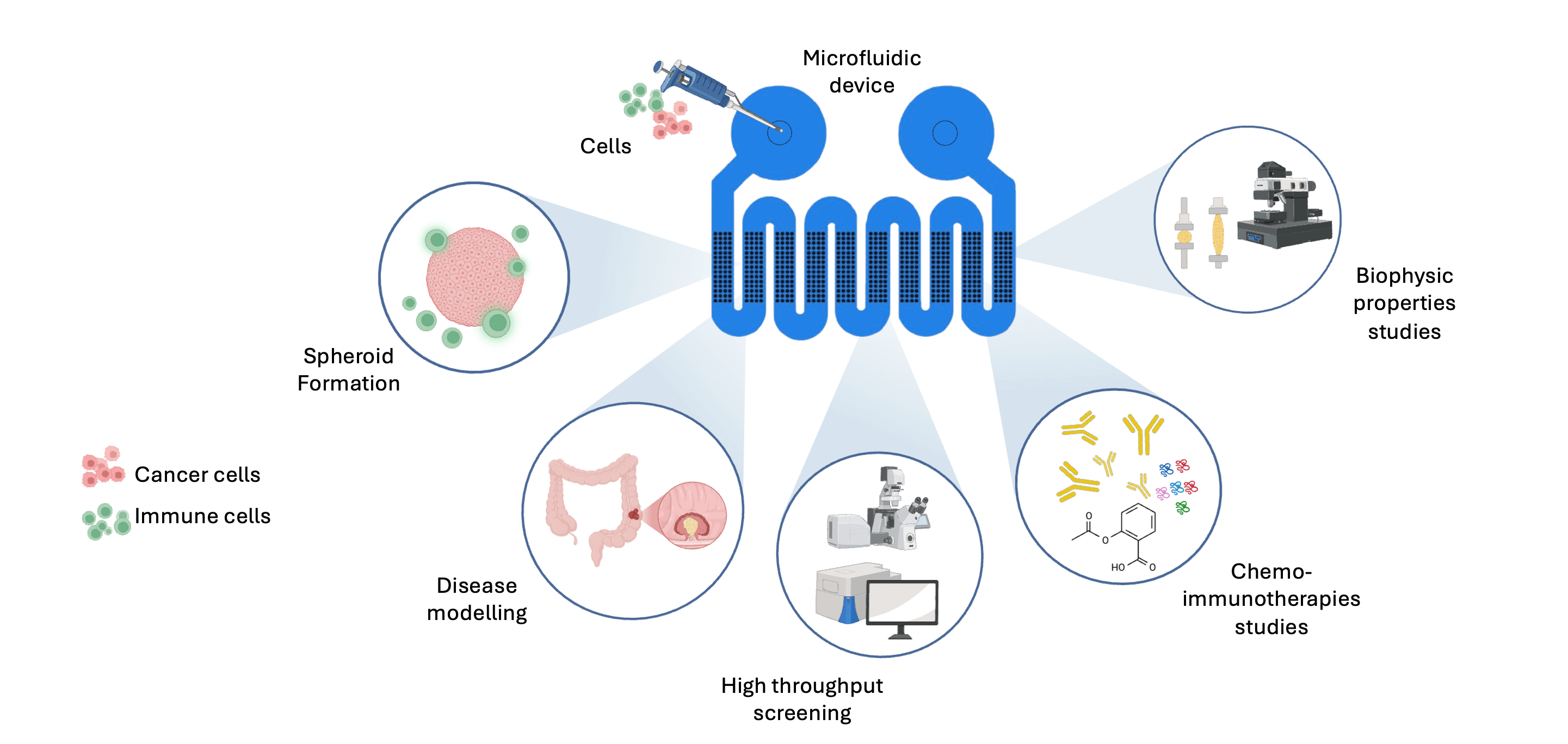

Anna SCHREIBER : Formation massive et caractérisation biomécanique de sphéroïdes sur puce thermoplastique pour le criblage de chimio-immunothérapies

Equipe : Vecteur

Directeur de thèse : Jean-Marc Di Meglio

Co-encadrants : Johanne Seguin, Hugo Salmon

Bourse : Ecole doctorale Physique en Ile-de-France 564 – Université Paris Cité

Le cancer colorectal est un problème de santé publique, avec plus de 1,93 million de nouveaux cas diagnostiqués en 2020, ce qui en fait la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. Les traitements actuels, comme la chimiothérapie et les biothérapies ciblées, présentent des limites en raison de leur toxicité et de la résistance qui peut se développer chez certains patients. L’activation de la réponse immunitaire pour améliorer le pronostic est un phénomène connu, et le microenvironnement tumoral joue un rôle essentiel dans cette activation.

Le cancer colorectal est un problème de santé publique, avec plus de 1,93 million de nouveaux cas diagnostiqués en 2020, ce qui en fait la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. Les traitements actuels, comme la chimiothérapie et les biothérapies ciblées, présentent des limites en raison de leur toxicité et de la résistance qui peut se développer chez certains patients. L’activation de la réponse immunitaire pour améliorer le pronostic est un phénomène connu, et le microenvironnement tumoral joue un rôle essentiel dans cette activation.

Ce projet a pour objectif de développer un modèle préclinique utilisant un dispositif microfluidique 3D, capable de reproduire avec précision les tumeurs et leur microenvironnement, tout en diminuant la dépendance aux modèles murins. La création de ce système économique pour le criblage de nouveaux composés thérapeutiques permettra un criblage à haut débit. Cela accélérera le développement de traitements adaptés aux besoins spécifiques des patients en tendant vers une médecine personnalisée.

Mots clés : Microfluidique 3D, sphéroïdes, cancer colorectal, immuno-oncologie, criblage thérapeutique

À lire aussi

October 2025 – Thesis defense at UTCBS: Mitta PIERRE

On October 1st, 2025, Mitta PIERRE successfully defended her doctoral thesis entitled “Nanoformulations of antioxidant active ingredients for ophthalmic administration in the prevention of age-related macular degeneration (AMD)”

Sept 2025 – [Keynote recherche] Nathalie Mignet, Nanomédicaments et nanoparticules lipidiques pour la délivrance d’acide nucléique

La keynote de Nathalie Mignet, Directrice de l’UTCBS est en ligne!

Juillet 2025 – Workshop du master erasmus mundus Nanomed

Le workshop du master erasmus mundus Nanomed s est tenu à la faculté de pharmacie du 8 au 10 juillet.

Juin 2025 – Le congrès des Apprentis Chercheurs d’Université Paris Cité a eu lieu en juin dernier avec la participation de l’UTCBS

Le congrès des Apprentis Chercheurs d’Université Paris Cité a eu lieu en juin dernier avec la participation de l’UTCBS